iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.

Link to original content: http://www.grand-ecart.fr/tag/documentaire/feed/

Vienne avant la nuit, de Robert Bober

Vienne avant la nuit, de Robert Bober

En 75 minutes, Robert Bober mêle la grande Histoire de ce début du XXe siècle à l’histoire personnelle de Wolf Leibe Fränkel, son grand-père, autour d’un périple allant de sa Pologne natale aux postes frontières d’Ellis Island jusqu’à la grande et mystérieuse Vienne, capitale de l’Autriche. L’histoire d’un aller et presque retour en quelque sorte. Robert Bober évoque la vie d’un immigré perpétuel, ce grand-père qu’il n’a jamais connu, mais qui fut le témoin des changements de paradigme politique qui bouleverseront à jamais le monde. Dans son récit familial, Bober s’efface derrière les mots de Schnitzler, Stephan Zweig et Joseph Roth qui rendent compte, comme son grand-père aurait pu le faire, d’un mal étrange qui ronge les esprits. C’est Vienne avant la nuit… Cette exhumation poétique colle à la peau du réalisateur. Le documentaire d’une douce violence rappelle à quel point il suffit d’un rien pour que tout bascule dans l’horreur. S’il n’avait pas été atteint d’un trachome et renvoyé des Etats-Unis, Wolf Leibe Fränkel serait peut-être mort de sa belle mort, sur un banc de Central Park.

Les Dames de la côte, de Nina Companeez avec Fanny Ardant, Michel Aumont, Françoise Fabian …

Les Dames de la côte, de Nina Companeez avec Fanny Ardant, Michel Aumont, Françoise Fabian …

Quand on évoque le nom de Nina Companeez résonne tout un pan du cinéma français des années 1970 où Faustine et le bel été (1971) qui révéla Muriel Catala (mais aussi Isabelle Adjani et Isabelle Huppert) et L’Histoire très belle et très joyeuse de Colinot trousse-chemise (1973) qui révéla Francis Huster (encore sobre et pas trop cabotin dans un rôle de Casanova échevelé !) symbolisent à la perfection le bonheur et l’insouciance d’une époque aujourd’hui révolue. Nina Companeez, c’est également la femme des grandes sagas télévisées classes et luxueuses (L’Allée du Roi, Un pique-nique chez Osiris, A la recherche du temps perdu…) dans lesquelles elle excelle à rendre des portraits ciselés des familles de la haute bourgeoisie française de la fin du XIXe et début du XXe siècle. Dans ses œuvres, il est toujours question d’amour et de convention, d’excès et de normes, comme si les personnages féminins qu’elle s’applique à croquer avec délices ne peuvent s’émanciper que dans la douleur. Vous l’aurez compris, Nina Companeez, ce n’est pas vraiment Romain Goupil ou Gérard Mordillat… Les Dames de la côte, c’est du Marcel Proust réinventé, une certaine idée de la France aisée et insouciante avant et après la Première Guerre mondiale. Cette valse des couples sur fond de mutation sociale de la société française est d’une cruauté sans nom quand la cinéaste s’attarde avec délice sur ces petits esprits étriqués.

L’Autrichienne, de Pierre Granier-Deferre avec Ute Lemper, Patrick Chesnais, Daniel Mesguich, Rufus…

L’Autrichienne, de Pierre Granier-Deferre avec Ute Lemper, Patrick Chesnais, Daniel Mesguich, Rufus…

Avec L’Autrichienne, Pierre Granier-Deferre s’offrait un morceau d’histoire, un terrible huis clos narrant dans une série de flash-back les quatre derniers jours de la reine Marie-Antoinette. Une reine condamnée d’avance par une « cour » de magistrats dans un procès à charge mené par le Président du tribunal révolutionnaire, Martial Herman – incarné par un Patrick Chesnais des grands jours, naturel, odieux et exécrable… fabuleux donc ! L’actrice allemande Ute Lemper, comédienne, danseuse et musicienne accomplie, livre une prestation exemplaire, toute en légèreté et toute en gravité, d’une grande justesse. Le film est sec, épuré à l’extrême, sans fioriture… on ne badine pas avec la reine ! Elle va y passer ! Cette empathie qu’on développe pour elle naît de cette justice truquée, des mots cruels lâchés par le procureur, le juge et même l’avocat de la défense, un pleutre de première catégorie. Drôle de sentiment que de se sentir impuissant à la sauver, elle qui ne semble rien comprendre à ce qui lui arrive. Nous ne sommes pas en position de refaire l’Histoire. Le peuple crevait la dalle quand la reine dépensait la fortune du pays en pâtisserie. Absolument passionnant.

Les Branches de l’arbre, de Satyajit Ray avec Ajit Bannerjee, Haradhan Bannerjee, Soumitra Chatterjee…

Les Branches de l’arbre, de Satyajit Ray avec Ajit Bannerjee, Haradhan Bannerjee, Soumitra Chatterjee…

Ananda, ancien directeur de Mica Works, vit retiré avec son second fils, Proshanto, devenu handicapé mental à la suite d’un accident. Il a 3 autres fils qui ont tous une position sociale confortable, à l’exception du plus jeune, Protap, qui a préféré une carrière artistique au milieu financier dans lequel évolue le reste de la famille. Alors qu’Ananda les a tous réunis à l’occasion de son 70e anniversaire, ainsi que plusieurs notables de la ville, celui-ci est victime d’une attaque cardiaque.

C’est en partie grâce à Gérard Depardieu qui dans les années 1990 rachète les droits de distribution de tous les films de Satyajit Ray, que les œuvres du maître indien sont visibles aujourd’hui. D’ailleurs, notre Gégé national et Daniel Toscan Du Plantier produiront et distribueront ses trois derniers films, dont Les Branches de l’arbre. C’est au travers de ces branches, huis clos familial, que le cinéaste dresse un état des lieux net et sans bavure d’une classe aisée décidée à rompre avec les traditions séculaires. L’Inde se modernise et les nouvelles générations s’acculturent au mode de vie occidentale. Les enfants d’Ananda ne considèrent plus leur père comme une référence, la poutre maîtresse sur laquelle repose d’immuables valeurs. Les Branches de l’arbre se fait le témoin du temps qui passe dans un pays que l’on pensait définitivement cristallisé dans ses coutumes et son folklore. Le cinéaste n’affirme pas que tout va changer du jour au lendemain mais qu’une révolution est en cours ; sans aucun doute l’avènement de l’Inde d’aujourd’hui qui tente de préserver sa culture et de prouver qu’elle est une grande puissance mondiale. Un grand film.

A suivre…

Coup de projecteur sur le film de Joseph Paris Naked War qui revient sur la naissance en 2012 du mouvement Femen et du désir de ses rudes combattantes d’en découdre. Le réalisateur les a suivies durant une année, au plus près des évènements et au plus près du corps. Des corps nus qui leur servent d’armes, d’armures ou de boucliers contre toutes les formes d’oppression liberticide. Naked War n’est pas un outil de propagande mais un documentaire engagé qui s’interroge sur les qualités et les failles d’un groupe d’actions solidaires. Les femmes qui se mobilisent et militent chez les Femen ne sont pas dupes de l’image radicale qu’elles renvoient. Elles se savent aimées et se savent détestées quand elles piétinent sans regret les symboles de la société civile et religieuse. Mais parfois, elles se trompent, peut-on penser. Si la République française se nourrit de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, les trois principes de la devise qu’elle s’est promise de nous transmettre et de nous instruire, il y a de quoi, aujourd’hui, rester dubitatif sur le contrat ! Les Femen, elles, mènent des assauts contre les systèmes qui s’arrogent le droit de penser à notre place. Si ces femmes vous défrisent, passez votre chemin, si elles vous touchent, Naked War fera avancer votre schmilblick !

Coup de projecteur sur le film de Joseph Paris Naked War qui revient sur la naissance en 2012 du mouvement Femen et du désir de ses rudes combattantes d’en découdre. Le réalisateur les a suivies durant une année, au plus près des évènements et au plus près du corps. Des corps nus qui leur servent d’armes, d’armures ou de boucliers contre toutes les formes d’oppression liberticide. Naked War n’est pas un outil de propagande mais un documentaire engagé qui s’interroge sur les qualités et les failles d’un groupe d’actions solidaires. Les femmes qui se mobilisent et militent chez les Femen ne sont pas dupes de l’image radicale qu’elles renvoient. Elles se savent aimées et se savent détestées quand elles piétinent sans regret les symboles de la société civile et religieuse. Mais parfois, elles se trompent, peut-on penser. Si la République française se nourrit de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, les trois principes de la devise qu’elle s’est promise de nous transmettre et de nous instruire, il y a de quoi, aujourd’hui, rester dubitatif sur le contrat ! Les Femen, elles, mènent des assauts contre les systèmes qui s’arrogent le droit de penser à notre place. Si ces femmes vous défrisent, passez votre chemin, si elles vous touchent, Naked War fera avancer votre schmilblick !

Dans Coming In, Marlies Demeulandre raconte l’homosexualité au travail à travers les nombreuses et incontrôlables interactions qui pourrissent et entretiennent notre quotidien entre sphère privée, sphère publique et sphère professionnelle. Rien que ça ! Des interactions qui, précisons le, devraient s’écraser sur une frontière absolument imperméable, puisque des principes déontologiques nous garantissent l’étanchéité absolue entre boulot et dodo. Mais tel n’est pas le cas ! La porosité est aussi une affaire d’éthique et de morale. Sinon, les témoignages recueillis ne réduisent pas ces hommes et ces femmes à leur simple sexualité, loin de là, mais replacent dans le contexte historique et social leur condition dans le milieu du travail, révélant par la même occasion des situations bien plus complexes qu’on ne pourrait le penser (ça on s’en doutait !!). Les échanges, les réflexions et les tranches de vie sont l’occasion de mieux comprendre « qu’est-ce qu’être homosexuel à son époque et sur son lieu de travail ». La richesse des informations fait de Coming In un incroyable outil de sensibilisation pour les DRH en manque d’inspiration.

Dans Coming In, Marlies Demeulandre raconte l’homosexualité au travail à travers les nombreuses et incontrôlables interactions qui pourrissent et entretiennent notre quotidien entre sphère privée, sphère publique et sphère professionnelle. Rien que ça ! Des interactions qui, précisons le, devraient s’écraser sur une frontière absolument imperméable, puisque des principes déontologiques nous garantissent l’étanchéité absolue entre boulot et dodo. Mais tel n’est pas le cas ! La porosité est aussi une affaire d’éthique et de morale. Sinon, les témoignages recueillis ne réduisent pas ces hommes et ces femmes à leur simple sexualité, loin de là, mais replacent dans le contexte historique et social leur condition dans le milieu du travail, révélant par la même occasion des situations bien plus complexes qu’on ne pourrait le penser (ça on s’en doutait !!). Les échanges, les réflexions et les tranches de vie sont l’occasion de mieux comprendre « qu’est-ce qu’être homosexuel à son époque et sur son lieu de travail ». La richesse des informations fait de Coming In un incroyable outil de sensibilisation pour les DRH en manque d’inspiration.

Manon d’Henri-Georges Clouzot se présente comme une adaptation de « Manon Lescaut » de l’Abbé Prévost. Comprendre par là qu’il s’agit plutôt d’une version « éthérée » du roman ! Comprendre par là que les ambitions formelles de Clouzot font de son film une œuvre singulière plutôt exigeante. Comprendre par là que ce n’est pas le film de Clouzot le plus facile. Comprendre par là que c’est aussi beau que chiant. Comprendre par là que le film a été récompensé par un Lion d’Or au festival de Venise en 1949. Comprendre par là que je ne suis pas hyper fan … Cette histoire d’amour sur fond de guerre reste tout de même une œuvre majeure dans l’histoire du petit cinématographe. A vous de tenter le voyage !

Manon d’Henri-Georges Clouzot se présente comme une adaptation de « Manon Lescaut » de l’Abbé Prévost. Comprendre par là qu’il s’agit plutôt d’une version « éthérée » du roman ! Comprendre par là que les ambitions formelles de Clouzot font de son film une œuvre singulière plutôt exigeante. Comprendre par là que ce n’est pas le film de Clouzot le plus facile. Comprendre par là que c’est aussi beau que chiant. Comprendre par là que le film a été récompensé par un Lion d’Or au festival de Venise en 1949. Comprendre par là que je ne suis pas hyper fan … Cette histoire d’amour sur fond de guerre reste tout de même une œuvre majeure dans l’histoire du petit cinématographe. A vous de tenter le voyage !

Orlando de Sally Potter. L’histoire d’un jeune noble anglais qui promet à la Reine Elisabeth 1er de ne jamais vieillir. Orlando traverse les époques, vit de ses amours et d’aventures. Le film de Sally Potter est resté dans les mémoires pour le tour de force esthétique et l’interprétation enfiévrée de Tilda Swinton, la belle androgyne. Orlando s’apprécie comme une expérience artistique sensationnelle, le plus beau des outils contre l’engourdissement mental mais également comme une analyse pertinente du concept d’altérité qui parfois s’invite durant notre existence. Il n’y a pas d’âge pour sortir du placard ! Un pur bijou qu’il faut voir et revoir.

Orlando de Sally Potter. L’histoire d’un jeune noble anglais qui promet à la Reine Elisabeth 1er de ne jamais vieillir. Orlando traverse les époques, vit de ses amours et d’aventures. Le film de Sally Potter est resté dans les mémoires pour le tour de force esthétique et l’interprétation enfiévrée de Tilda Swinton, la belle androgyne. Orlando s’apprécie comme une expérience artistique sensationnelle, le plus beau des outils contre l’engourdissement mental mais également comme une analyse pertinente du concept d’altérité qui parfois s’invite durant notre existence. Il n’y a pas d’âge pour sortir du placard ! Un pur bijou qu’il faut voir et revoir.

La Petite Fille au bout du chemin. Roman culte de Laird Koenig. Thriller culte de Nicolas Gessner. L’histoire de Ryn qui vit retirée dans une maison isolée en compagnie de son papa, ou qui tente de le faire croire. Si La Petite Fille au bout du chemin ne ménage pas les hommes et leur coutumière arrogance, le film dresse le portrait d’une Amérique paternaliste et réactionnaire jusqu’aux bouts des ongles. On sort rincés devant les scènes de harcèlement et les tentatives de son héroïne pour se soustraire des griffes de la gente masculine. La force de cette œuvre s’explique par la direction des comédiens et comédiennes, Jodie Foster et Martin Sheen en tête, et la tension palpable de la première à la dernière seconde. Un film générationnel qui aujourd’hui ne pourrait plus être produit.

La Petite Fille au bout du chemin. Roman culte de Laird Koenig. Thriller culte de Nicolas Gessner. L’histoire de Ryn qui vit retirée dans une maison isolée en compagnie de son papa, ou qui tente de le faire croire. Si La Petite Fille au bout du chemin ne ménage pas les hommes et leur coutumière arrogance, le film dresse le portrait d’une Amérique paternaliste et réactionnaire jusqu’aux bouts des ongles. On sort rincés devant les scènes de harcèlement et les tentatives de son héroïne pour se soustraire des griffes de la gente masculine. La force de cette œuvre s’explique par la direction des comédiens et comédiennes, Jodie Foster et Martin Sheen en tête, et la tension palpable de la première à la dernière seconde. Un film générationnel qui aujourd’hui ne pourrait plus être produit.

Jean Rouch s’inscrit comme l’un des plus grands cinéastes français, initiateur d’un courant appelé « Le Geste cinématographique » qui s’évertue à raconter le monde de la façon la plus réaliste possible. Le fameux geste cinématographique prend sa source dans la volonté de poser sa caméra là où il est impossible de mentir, là où la vérité éclate.

Jean Rouch s’inscrit comme l’un des plus grands cinéastes français, initiateur d’un courant appelé « Le Geste cinématographique » qui s’évertue à raconter le monde de la façon la plus réaliste possible. Le fameux geste cinématographique prend sa source dans la volonté de poser sa caméra là où il est impossible de mentir, là où la vérité éclate.

Ce formidable coffret, et c’est peu de chose de le dire, regroupe pas loin d’une trentaine de courts, moyens et longs métrages qui se déclinent en trois chapitres.

Le premier chapitre intitulé « Ethnofictions » -qui s’étale du début des années 70 jusqu’au début des années 90- met l’accent sur la vie quotidienne dans la société villageoise nigérienne. On y voit tour à tour le conseil tribal régler les affaires de la communauté sur la place du village, frères et cousins disserter et se chicaner autour de l’appartenance familiale, territoriale et des valeurs de l’amitié. Et puis des témoignages plus graves et bouleversants, quand il s’agit d’évoquer le douloureux sujet du SIDA et de l’épidémie qui frappe absolument toutes les strates de la société africaine. La parole taboue se libère, enfin.

Le deuxième chapitre « Rituels traditionnels et modernes (1960-1996) » présente cette fois-ci l’influence notable de la société politique et religieuse ivoirienne, nigérienne et malienne sur les modes de vie, qu’ils soient issus des zones rurales ou des zones urbaines. Les travaux de Rouch, qui s’intéressent autant aux individus représentant l’autorité qu’aux escortes de fidèles, tendent à nous faire comprendre que le continent africain dans sa globalité tente coûte que coûte de préserver ses racines dans des traditions séculaires pas vraiment en adéquation avec les « nouvelles sales habitudes consuméristes » venues d’occident. Le ver est dans les fruits, de ça nous en sommes convaincus. Dans le salon d’une maison, lors de funérailles, durant un mariage, les anciens dieux et les nouveaux démons s’invitent à la fête et provoquent des causeries endiablées ! L’Afrique est vivante !

Le deuxième chapitre « Rituels traditionnels et modernes (1960-1996) » présente cette fois-ci l’influence notable de la société politique et religieuse ivoirienne, nigérienne et malienne sur les modes de vie, qu’ils soient issus des zones rurales ou des zones urbaines. Les travaux de Rouch, qui s’intéressent autant aux individus représentant l’autorité qu’aux escortes de fidèles, tendent à nous faire comprendre que le continent africain dans sa globalité tente coûte que coûte de préserver ses racines dans des traditions séculaires pas vraiment en adéquation avec les « nouvelles sales habitudes consuméristes » venues d’occident. Le ver est dans les fruits, de ça nous en sommes convaincus. Dans le salon d’une maison, lors de funérailles, durant un mariage, les anciens dieux et les nouveaux démons s’invitent à la fête et provoquent des causeries endiablées ! L’Afrique est vivante !

Le troisième et dernier chapitre « Promenades et Portraits (1960-1997) » s’intéresse aux alter ego de Rouch (notamment son pote Raymond Depardon) et aux institutions du 7ème art. Ces déambulations « méta » rappellent à notre bonne mémoire les immersions de Frederic Wiseman dans les grands lieux de la culture mondiale. Il a été reproché à Rouch sa niaiserie et un léger penchant à la culture Banania. Si nous devons lui reconnaître une grande qualité, serait celle de s’intéresser aux petites gens.

Le troisième et dernier chapitre « Promenades et Portraits (1960-1997) » s’intéresse aux alter ego de Rouch (notamment son pote Raymond Depardon) et aux institutions du 7ème art. Ces déambulations « méta » rappellent à notre bonne mémoire les immersions de Frederic Wiseman dans les grands lieux de la culture mondiale. Il a été reproché à Rouch sa niaiserie et un léger penchant à la culture Banania. Si nous devons lui reconnaître une grande qualité, serait celle de s’intéresser aux petites gens.

Un coffret « somme » absolument indispensable.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Hollywood sans jamais oser le demander, voilà comment pourrait s’appeler le coffret Il était une fois … Hollywood. Clara et Julia Kuperberg reviennent sur l’âge d’or du cinéma américain dans un déluge d’images d’époque et d’analyses (10X53’) ciselées autour de sujets comme la censure, l’influence des femmes, la mafia, les scandales, les gossip girls, les espions, les icônes féminines et masculines, les anges déchus et la ville de Los Angeles vue comme la cité du film noir. Bref une vraie thèse de doctorat avec possibilité d’obtenir en supplément son agrégation. Les très nombreux témoignages de cinéastes défunts et vivants (Dieu merci, ils sont vivants !), romanciers, photographes et autres artistes ayant participé de près ou de loin à la légende apportent chacun à leur manière leur pierre à l’édifice d’Hollywoodland. On peut penser que rien ne change à Babylone ! Ces 10 films documentaires rappellent à quel point Hollywood est une usine à rêve et la plus belle des fabriques à cauchemar. La visite guidée des coulisses nous laisse pantois car à l’instar de la recette du boudin noir il ne fait pas bon savoir qui égorge les cochons. Une certitude, derrière l’écran de cinéma se trame des intrigues encore plus hallucinantes que les œuvres projetées. Il n’y a pas mieux, ou pire, que la réalité racontée toute crue. Voir Il était une fois … Hollywood avant le nouveau film de Quentin Tarantino !

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Hollywood sans jamais oser le demander, voilà comment pourrait s’appeler le coffret Il était une fois … Hollywood. Clara et Julia Kuperberg reviennent sur l’âge d’or du cinéma américain dans un déluge d’images d’époque et d’analyses (10X53’) ciselées autour de sujets comme la censure, l’influence des femmes, la mafia, les scandales, les gossip girls, les espions, les icônes féminines et masculines, les anges déchus et la ville de Los Angeles vue comme la cité du film noir. Bref une vraie thèse de doctorat avec possibilité d’obtenir en supplément son agrégation. Les très nombreux témoignages de cinéastes défunts et vivants (Dieu merci, ils sont vivants !), romanciers, photographes et autres artistes ayant participé de près ou de loin à la légende apportent chacun à leur manière leur pierre à l’édifice d’Hollywoodland. On peut penser que rien ne change à Babylone ! Ces 10 films documentaires rappellent à quel point Hollywood est une usine à rêve et la plus belle des fabriques à cauchemar. La visite guidée des coulisses nous laisse pantois car à l’instar de la recette du boudin noir il ne fait pas bon savoir qui égorge les cochons. Une certitude, derrière l’écran de cinéma se trame des intrigues encore plus hallucinantes que les œuvres projetées. Il n’y a pas mieux, ou pire, que la réalité racontée toute crue. Voir Il était une fois … Hollywood avant le nouveau film de Quentin Tarantino !

Je termine ce long papelard sur la sortie du coffret Youssef Chahine. Le cinéaste égyptien, chantre de la liberté et de la modernité, n’a jamais cessé avec ses œuvres de donner de l’air frais à son grand pays, prisonnier de la folie des hommes, des religieux et des dictateurs. Pour que sa voix porte, le cinéaste a essentiellement offert la parole aux femmes et aux penseurs. Tout pour emmerder les détenteurs du pouvoir ! L’Autre, Le Destin, Silence… on tourne méritent d’être redécouverts. Surtout par les temps qui courent !

Je termine ce long papelard sur la sortie du coffret Youssef Chahine. Le cinéaste égyptien, chantre de la liberté et de la modernité, n’a jamais cessé avec ses œuvres de donner de l’air frais à son grand pays, prisonnier de la folie des hommes, des religieux et des dictateurs. Pour que sa voix porte, le cinéaste a essentiellement offert la parole aux femmes et aux penseurs. Tout pour emmerder les détenteurs du pouvoir ! L’Autre, Le Destin, Silence… on tourne méritent d’être redécouverts. Surtout par les temps qui courent !

Pour ceux qui se demandent, oui, Dans la terrible jungle emprunte son titre au Lion est mort ce soir, revisité en version rap en conclusion. Car de musique il est beaucoup question dans ce film à mi-chemin entre documentaire et fiction. Les deux réalisatrices nous plongent au coeur d’un IME (institut médico-éducatif), avec ces jeunes handicapés, à des degrés divers, en formation pour intégrer un Esat (établissement et service d’aide par le travail). Mais de leurs handicaps ou, plus généralement, de leurs parcours personnels, il n’est pas question. C’est un exercice d’immersion, sans contexte. Des instants de vie, typiques des adolescents lambda, pétris de questions sur leur avenir un peu bouché (« Après l’IME, c’est soit l’Esat soit c’est tout », dit l’une), sur la manière d’aborder une fille ou de s’oublier dans les histoires d’amour télévisées. Les moments de groupe sont essentiellement dévolus à la formation, et, dans des plans aux cadres très travaillés, l’humour se glisse par une entrée de champ incongrue, un arrière-plan surprenant, laissant entrevoir que l’on n’est pas dans le documentaire pur. L’humour vient aussi de la tchatche de certains, du burlesque d’autres. Mais le plus surprenant, c’est leur rapport à la musique. Dans de longues impro, l’une chante dans un yaourt parfait, l’autre est la reine des percus. Ces jeunes, qui ont parfois du mal à s’exprimer, se libèrent par la musique ou par la danse. Ophélie, le personnage le plus marquant, a l’élocution difficile mais chante parfaitement, et, surtout, transforme tout, même son corps et son corset ou un sac plastique, en instrument pour rythmer ce film étonnant. Les difficultés ne sont pas occultées, notamment avec les crises de violence de deux des pensionnaires, qui font face au calme des éducateurs. Une confrontation à l’image du film, où les plans sont longs et statiques mais au sein desquels le bouillonnement des personnages prend toute sa place.

Pour ceux qui se demandent, oui, Dans la terrible jungle emprunte son titre au Lion est mort ce soir, revisité en version rap en conclusion. Car de musique il est beaucoup question dans ce film à mi-chemin entre documentaire et fiction. Les deux réalisatrices nous plongent au coeur d’un IME (institut médico-éducatif), avec ces jeunes handicapés, à des degrés divers, en formation pour intégrer un Esat (établissement et service d’aide par le travail). Mais de leurs handicaps ou, plus généralement, de leurs parcours personnels, il n’est pas question. C’est un exercice d’immersion, sans contexte. Des instants de vie, typiques des adolescents lambda, pétris de questions sur leur avenir un peu bouché (« Après l’IME, c’est soit l’Esat soit c’est tout », dit l’une), sur la manière d’aborder une fille ou de s’oublier dans les histoires d’amour télévisées. Les moments de groupe sont essentiellement dévolus à la formation, et, dans des plans aux cadres très travaillés, l’humour se glisse par une entrée de champ incongrue, un arrière-plan surprenant, laissant entrevoir que l’on n’est pas dans le documentaire pur. L’humour vient aussi de la tchatche de certains, du burlesque d’autres. Mais le plus surprenant, c’est leur rapport à la musique. Dans de longues impro, l’une chante dans un yaourt parfait, l’autre est la reine des percus. Ces jeunes, qui ont parfois du mal à s’exprimer, se libèrent par la musique ou par la danse. Ophélie, le personnage le plus marquant, a l’élocution difficile mais chante parfaitement, et, surtout, transforme tout, même son corps et son corset ou un sac plastique, en instrument pour rythmer ce film étonnant. Les difficultés ne sont pas occultées, notamment avec les crises de violence de deux des pensionnaires, qui font face au calme des éducateurs. Une confrontation à l’image du film, où les plans sont longs et statiques mais au sein desquels le bouillonnement des personnages prend toute sa place.

Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley, avec Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir, Médéric Sergott… France, 2018. Présenté à la sélection ACID au 71e Festival de Cannes.

L’Avare. Mise en scène de Jean-Paul Roussillon avec Jacques Eyser dans le rôle d’Anselme, Jean-Paul Roussillon dans le rôle de La Flèche, Michel Aumont dans le rôle d’Harpagon…

L’Avare. Mise en scène de Jean-Paul Roussillon avec Jacques Eyser dans le rôle d’Anselme, Jean-Paul Roussillon dans le rôle de La Flèche, Michel Aumont dans le rôle d’Harpagon…

Michel Aumont, en Harpagon grisâtre et nerveux, balaie la scène comme si le percepteur était à ses trousses. Inapte au bonheur, le plus radin des antihéros brasse le vent, pétri de désirs mais résistant à toutes les tentations, surtout celles qui lui en coûteraient. Un sou est un sou. Aumont, c’est l’acteur qui a le verbe haut mais qui, en même temps, sait faire montre d’une extrême douceur. Ces sautes d’humeur nous terrassent ! La mise en scène de Jean-Paul Roussillon épurée à l’extrême n’a jamais été aussi juste, et riche. Du grand art !

Tartuffe. Mise en scène de Jacques Charon avec Jacques Charon dans le rôle d’Orgon, Robert Hirsh dans le rôle de Tartuffe, Michel Duchaussoy dans le rôle de Monsieur Loyal…

Tout du long de ce tragique ballet de la comédie humaine où les faux culs élèvent leur hypocrisie au rang de qualité, notre cœur est soulevé jusqu’à la nausée. Attention, tant de bassesse et d’ignominie concentrées sur 2 heures nécessitent un solide traitement contre les aigreurs d’estomac. Tartuffe est peut-être l’œuvre la plus acide de son auteur, la pièce maîtresse, parce qu’elle met frontalement à nu les hommes, qu’elle ne cache rien et dévoile tout. La tartufferie, comme le dit si bien Honoré de Balzac, est le dernier degré des vices sous lequel on couvre ses débordements !

Alors quand la bonhomie d’Orgon se pique sur les traits aquilins de Tartuffe, on jubile. La cruauté est totale, et magnifique. Tartuffe que nous sommes !

Le Malade imaginaire. Mise en scène de Jean-Laurent Cochet avec Jacques Charon dans le rôle d’Argan, Jacques Eyser dans le rôle de Diafoirus, Georges Descrières dans le rôle de Purgon…

Professeur et pédagogue (les deux ne vont pas forcément de pair !), grand comédien, le metteur en scène Jean-Laurent Cochet est l’homme qui a rendu la parole à Gérard Depardieu. Rien que ça ! Alors forcément, son malade imaginaire a la langue bien pendue, voire chargée comme un âne du Poitou. Le résultat est d’une folle gaîté ! En Argan, Jacques Charon envoie du bois, comme disent les plus rebelles des abonnés du Français. Les reparties fusent à la vitesse de la lumière à tel point qu’il est préférable, même devant sa télé, de porter un masque pour se protéger des postillons. Signalons par la même occasion qu’il est très appréciable de profiter du théâtre filmé sans s’envoyer au préalable une boite d’Aspegic 500.

Les Femmes savantes. Mise en scène de Jean-Paul Roussillon avec François Chaumette dans le rôle d’Ariste, Dominique Constanza dans le rôle d’Henriette, Simon Eine dans le rôle de Clitandre…

L’une des plus truculentes pièces de JB Poquelin nous révèle avec force et intensité que si le ridicule ne tue pas, il ne rend pas plus fort ni plus intelligent ! Les Femmes savantes rassemble une cohorte de glandus aussi bavards que pénibles. Les écouter se chicaner sur des broutilles est un enchantement pour les oreilles !

Le Misanthrope. Mise en scène de Jean-Paul Carrère avec Georges Descrières dans le rôle d’Alceste, Bernard Dhéran dans le rôle d’Oronte…

Le Misanthrope célèbre la complexité humaine dans toute sa splendeur quand la haine et l’amour se mêlent de telle façon qu’on ne peut plus rien discerner. Sans doute l’œuvre de Molière la plus moderne. La misanthropie n’est pas une maladie imaginaire.

Paris vu par… réalisé par Jean Douchet, Jean Rouch, Jean-Daniel Pollet, Eric Rohmer, Jean-Luc Godard et Claude Chabrol.

Paris vu par… réalisé par Jean Douchet, Jean Rouch, Jean-Daniel Pollet, Eric Rohmer, Jean-Luc Godard et Claude Chabrol.

1965. Jeune producteur et déjà chef d’orchestre, Barbet Schroeder dirige les cinéastes de la Nouvelle Vague pour une immersion dans un Paris en pleine mutation économique et sociale. Chaque quartier qui possède son ambiance devient le théâtre d’une tranche de vie parfois heureuse ou parfois malheureuse. Ma préférence va aux courts d’Eric Rohmer et de Claude Chabrol. Parce que les deux artistes se placent très adroitement à la lisière du fantastique et que l’on peut déjà y reconnaître leur petite musique et leur langage cinématographique. Paris vu par… reste un exercice de style réjouissant.

Korczak avec Wojciech Pszoniak, Ewa Dalkowska, Teresa Budzisz-Krzyzanowska, Marzena Trybala, Piotr Kozlowski…

Korczak avec Wojciech Pszoniak, Ewa Dalkowska, Teresa Budzisz-Krzyzanowska, Marzena Trybala, Piotr Kozlowski…

Le docteur Korczak a passé ses trois dernières années en tant que médecin juif polonais de 1939 à 1942, dans le ghetto de Varsovie. Il décrit avec réalisme la vie qui y règne. Le scénario du film est directement inspiré de son Journal du ghetto.

Je n’irai pas par quatre chemins pour déclarer à la face du monde que Korczak est un chef-d’œuvre. Pas seulement parce qu’il raconte une histoire vraie et tragique mais tout simplement parce qu’il sonne juste à chaque seconde. Je ne connaissais pas le film avant d’en faire la promotion mais j’en reste encore coi de bonheur. Eh oui, il y a du bon parfois à être aussi ignorant ! Pendant les deux heures que dure le film, nous apprenons à connaître un Juste et nous apprenons à lui dire adieu. A travers le docteur et ces orphelins, Andrzej Wajda raconte sans voyeurisme la résistance dans le ghetto. Avant Steven Spielberg et Roman Polanski, Wajda embrassait l’horreur totale et l’amour absolu.

L’Anneau de crin avec Rafal Królikowski, Adrianna Biedrzynska, Cezary Pazura, Jerzy Kamas, Miroslaw Baka…

Automne 1944, l’insurrection de Varsovie s’achève. Après cent jours d’héroïsme, les soldats de l’Armée de l’Intérieur rendent les armes. Marcin, jeune lieutenant, est grièvement blessé. Il est porté par deux jeunes infirmières, Wiska et Jamina. Elles cherchent à se fondre dans la masse de civils qui s’apprêtent à quitter Varsovie après la capitulation. Les soldats ukrainiens arrivent et l’un deux s’éprend de Wiska et l’ordonne de le suivre…

L’Anneau de crin est un bel objet cinématographique mais trop insaisissable pour être réellement apprécié à sa juste valeur. L’anneau en question symbolise la promesse du combat pour une société libre et démocratique. Evidemment, en temps de guerre, entre les belles paroles et la réalité du terrain, nous savons tous que les petits intérêts passent avant les grands idéaux. Marcin est un personnage complexe, à la fois résistant, hésitant et pleutre, à tel point que l’on ne sait plus trop si nous devons lui accorder notre confiance. L’Anneau de crin raconte les espoirs déçus et les promesses non tenues. Ce film désenchanté est l’exact opposé des héros sacrifiés de L’Armée des ombres.

Le Feu sacré réalisé par Arthur Joffé avec Arthur Joffé, Dominique Pinon, Maurice Lamy…

Le Feu sacré réalisé par Arthur Joffé avec Arthur Joffé, Dominique Pinon, Maurice Lamy…

Un cinéaste pose des scénarios et cède à son désir de filmer à travers un vagabondage cinématographique. Filmer les gens qu’il aime, les lumières qu’il aime, ses voyages et ses amours, sont ses inspirations. On y trouve la drôlerie d’anonymes : une dispute de 2 chauffeurs de taxi new-yorkais à propose d’une église, une scène digne de Woody Allen. Le tout filmé merveilleusement à travers un sacre de la lumière.

Dans Le Feu sacré, Arthur Joffé nous parle de sa vie de fils de cinéaste (son père Alex Joffé a tourné 6 films avec Bourvil entre 1960 et 1970 dont le merveilleux Fortunat que je vous recommande chaudement) et de sa propre vie de cinéaste entre folie absolue et vaines recherches de fond. Durant 1h30, ses amis, ses acteurs fétiches et sa famille le titillent sur ses défauts et ses qualités et son absence totale de concession, qui lui vaut encore aujourd’hui d’être considéré par la profession comme un drôle d’olibrius (on peut penser qu’il doit bien s’en tamponner le coquillard !). Bref, un gars à qui on ne confierait pas la réalisation du prochain Star Wars. Arthur Joffé est un poète, un auteur perché qui s’applique à offrir des œuvres singulières – Harem, Alberto Express, Que la lumière soit !, Ne quittez pas ! – qui brassent les genres. Le Feu sacré, bourré d’humour et d’autodérision, nous présente un artiste généreux. Parfois, l’autofiction a du bon !

Rio 2096 réalisé par Luiz Bolognesi

Un immortel dévoile les événements historiques qui se sont déroulés au cours de l’histoire du Brésil : des guerres tribales précoloniales en passant par les révoltes paysannes du XIXe siècle, la résistance à la dictature militaire des années 1960 jusqu’au futur dystopique de 2096. Renaissant à chaque époque, ce héros lutte sans cesse aux côtés des plus faibles à la recherche d’un idéal et d’un amour perdu.

Un immortel dévoile les événements historiques qui se sont déroulés au cours de l’histoire du Brésil : des guerres tribales précoloniales en passant par les révoltes paysannes du XIXe siècle, la résistance à la dictature militaire des années 1960 jusqu’au futur dystopique de 2096. Renaissant à chaque époque, ce héros lutte sans cesse aux côtés des plus faibles à la recherche d’un idéal et d’un amour perdu.

Rio 2096 prouve tout simplement que l’animé peut sans complexe brasser les genres, n’hésitant pas par la même occasion à prendre un certain nombre de risques formels (mélange de crayonné et de numérique) et scénaristiques. Si les allers-retours incessants dans le temps peuvent déranger les plus jeunes spectateurs davantage aguerris aux frises chronologiques made in Education nationale, on salue l’ambition de l’auteur à planter son décor principal dans un territoire dystopique jusque-là réservé aux œuvres pointues de la science-fiction classique. Les voyages temporels du héros nous servent à mieux appréhender la très grande du histoire du Brésil. On va, on vient, on comprend, on apprend. Au cours de ces immersions successives, on décèle un réel point de vue critique sur la gestion du pouvoir. Rio 2096 est une œuvre politique et sociale engagée, aussi profonde qu’intelligente, militant pour les droits des plus démunis. Très conseillé.

La Philo vagabonde réalisé par Yohan Laffort avec Alain Guyard

Mettre la philosophie dans tous ses états, hors les murs de l’université et du lycée, loin des intellectuels médiatisés. Plus que démocratiser la philosophie c’est chercher à la vulgariser, la ramener à sa dimension charnelle, dérangeante, remuante, faisant irruption là où on ne l’attend pas causant à tous, même aux plus humbles. Surtout à eux. Voilà le combat d’Alain Guyard lors de ses interventions en France et en Belgique dans des espaces marginalisés où la philosophie rencontrait un nouveau public.

Mettre la philosophie dans tous ses états, hors les murs de l’université et du lycée, loin des intellectuels médiatisés. Plus que démocratiser la philosophie c’est chercher à la vulgariser, la ramener à sa dimension charnelle, dérangeante, remuante, faisant irruption là où on ne l’attend pas causant à tous, même aux plus humbles. Surtout à eux. Voilà le combat d’Alain Guyard lors de ses interventions en France et en Belgique dans des espaces marginalisés où la philosophie rencontrait un nouveau public.

La Philo vagabonde est un récit documenté un peu plus sérieux que La Philo selon Philippe, la série préférée de MC et JNB. Trêve de plaisanteries, l’heure est grave. Yohan Laffort et Alain Guyard se sont accoquinés pour rendre au monde un film utile. Utile parce qu’il donne l’envie de se plonger dans les bouquins, parce qu’il incite le spectateur à se bouger la rondelle pour penser autrement qu’un robot devant BFMTV, parce qu’il rend curieux tout simplement. La Philo vagabonde et nous transporte dans un ailleurs où l’on se sent tout d’un coup plus léger.

Le DVD bénéficie d’un formidable livret de 88 pages transportable dans les dîners mondains.

De quoi s’agit-il ?

De quoi s’agit-il ?

L’Histoire et l’innovation dans le documentaire seront mises en avant pour accompagner les acteurs dans le renouvellement du genre. A La Rochelle débarque le 28e marché international du documentaire, le Sunny Side of the Doc 2017. Le programme inclut des débats, des avant-premières, des masterclass, des conférences de distributeurs… Bref, de quoi s’occuper du 19 au 22 juin avec un événement qui ne manquera pas de s’ouvrir à d’autres secteurs via, entre autres, le programme Culture digital, mais aussi la Zone innovation ou le PiXii, le parcours interactif d’expériences immersives et innovantes.

» Plus d’informations sur le site de Sunny Side of the Doc

]]> Dans la région du Forez, Claudette, Jean-Clément, Christiane, Raymond et Mathilde ont un point en commun : ils sont paysans (éleveurs ou agriculteurs) et ont toutes les peines du monde à s’en sortir financièrement. Ils se battent avec l’administration, l’assistante sociale, les impôts, et des lois absurdes qui les asphyxient. Mais le pilier de ce documentaire, c’est Claudette, vieille dame âgée de 80 ans, qui vit seule dans sa ferme et refuse de céder ses terres.

Dans la région du Forez, Claudette, Jean-Clément, Christiane, Raymond et Mathilde ont un point en commun : ils sont paysans (éleveurs ou agriculteurs) et ont toutes les peines du monde à s’en sortir financièrement. Ils se battent avec l’administration, l’assistante sociale, les impôts, et des lois absurdes qui les asphyxient. Mais le pilier de ce documentaire, c’est Claudette, vieille dame âgée de 80 ans, qui vit seule dans sa ferme et refuse de céder ses terres.

Sans adieu nous aide à mieux comprendre ce milieu, à travers différentes histoires : les vaches de Jean-Clément et de sa femme sont bien plus qu’un simple gagne-pain, ce sont des êtres vivants avec lesquels se noue une relation. Quand le troupeau est emmené pour effectuer une série de tests afin de déterminer la présence de la vache folle ou non, le couple se braque en raison du manque de considération à l’égard de leurs bêtes. Christiane, célibataire, parle de ses difficultés à garder un compagnon en tant que femme, parce qu’elle se refuse à quitter sa campagne et sa ferme dans laquelle elle a travaillé toute sa vie. Quant à Raymond, il reste coincé dans un passé bel et bien révolu, accompagné de photos de lui et de ses proches, du temps où les choses étaient plus simples. La nature, elle, est vaste et silencieuse, tantôt accueillante et lumineuse, tantôt froide et boueuse. La caméra de Christophe Agou filme la solitude de ses protagonistes, leur nostalgie, et leurs animaux. Chats, chiens, vaches et oies font partie intégrante de ce documentaire, et sont filmés comme des personnes. Retirez-les, et ce n’est plus le même film.

C’est à mesure des séquences que se ressentent l’attachement et l’engagement sincère du réalisateur à un monde paysan en détresse. Le cœur gros, on regarde défiler lentement le générique de Sans adieu, tout en repensant avec admiration à la foi inébranlable de ces héros et héroïnes qui ne cessent jamais, mais absolument jamais, de lutter.

Sans adieu de Christophe Agou. France, 2017. Présenté à la sélection ACID au 70e Festival de Cannes.

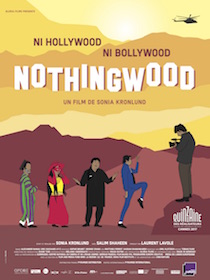

Il y a Hollywood, il y a Bollywood, et même maintenant Nollywood, pour le cinéma du Nigeria. Ici, c’est « Nothingwood », explique Salim Shaheen, sorte d’Ed Wood afghan – qui délègue à son acteur fétiche, Qurban Ali, l’amour du travestissement. Sonia Kronlund connaît l’Afghanistan, qu’elle arpente pour ses reportages sur France Culture et ses documentaires depuis une quinzaine d’années. Mais en suivant les pas de ce réalisateur excentrique et colérique, on sent qu’elle découvre une autre facette de ce pays en guerre depuis 40 ans. Celle d’une résistance par le cinéma. Enfin plutôt la série Z. Salim Shaheen est le réalisateur de 111 films, mêlant combats plus proches de Bioman que de Bruce Lee, playback à la Bollywood et effets spéciaux rudimentaires. Salim Shaheen fait des films avec rien, si ce n’est avec passion. Il raconte à la journaliste, qu’il s’amuse à balader dans les recoins peu rassurants de son pays, son enfance bercée par le cinéma indien et les coups qu’il recevait en retour de la part de son père et de ses camarades. Il raconte aussi comment une roquette a tué dix personnes lors de l’un de ses tournages, poursuivi dans les jours suivants par les survivants et leurs béquilles. Tourner coûte que coûte, vite, dans les pires conditions, mais avec une envie indéfectible. Bien sûr, dans ce que dit ce réalisateur à la verve et au caractère de Jean-Pierre Mocky, il faut faire le tri. Mais malgré l’ego, malgré les exagérations, il ressort du témoignage que livre Sonia Kronlund une forme de résistance salutaire, un bras d’honneur joyeux à l’oppression, qu’elle vienne des talibans – qui, eux-mêmes, s’échangent les DVD sous le manteau -, des guerres menées par les Russes ou les Américains. On peut prendre Salim Shaheen pour un illuminé. On doit aussi l’entendre lorsqu’il raconte la destruction des Bouddhas de Bâminyân, voir le regard interloqué de celui à qui Qurban Ali achète une burqa pour un rôle, écouter les rires d’une salle de cinéma de fortune devant l’un de ses films. Si on en venait à l’oublier, on retrouve avec Nothingwood l’essence du cinéma, industrie du rêve et du divertissement au sens littéral, qui enfonce les barrières même là où on les croit infranchissables.

Il y a Hollywood, il y a Bollywood, et même maintenant Nollywood, pour le cinéma du Nigeria. Ici, c’est « Nothingwood », explique Salim Shaheen, sorte d’Ed Wood afghan – qui délègue à son acteur fétiche, Qurban Ali, l’amour du travestissement. Sonia Kronlund connaît l’Afghanistan, qu’elle arpente pour ses reportages sur France Culture et ses documentaires depuis une quinzaine d’années. Mais en suivant les pas de ce réalisateur excentrique et colérique, on sent qu’elle découvre une autre facette de ce pays en guerre depuis 40 ans. Celle d’une résistance par le cinéma. Enfin plutôt la série Z. Salim Shaheen est le réalisateur de 111 films, mêlant combats plus proches de Bioman que de Bruce Lee, playback à la Bollywood et effets spéciaux rudimentaires. Salim Shaheen fait des films avec rien, si ce n’est avec passion. Il raconte à la journaliste, qu’il s’amuse à balader dans les recoins peu rassurants de son pays, son enfance bercée par le cinéma indien et les coups qu’il recevait en retour de la part de son père et de ses camarades. Il raconte aussi comment une roquette a tué dix personnes lors de l’un de ses tournages, poursuivi dans les jours suivants par les survivants et leurs béquilles. Tourner coûte que coûte, vite, dans les pires conditions, mais avec une envie indéfectible. Bien sûr, dans ce que dit ce réalisateur à la verve et au caractère de Jean-Pierre Mocky, il faut faire le tri. Mais malgré l’ego, malgré les exagérations, il ressort du témoignage que livre Sonia Kronlund une forme de résistance salutaire, un bras d’honneur joyeux à l’oppression, qu’elle vienne des talibans – qui, eux-mêmes, s’échangent les DVD sous le manteau -, des guerres menées par les Russes ou les Américains. On peut prendre Salim Shaheen pour un illuminé. On doit aussi l’entendre lorsqu’il raconte la destruction des Bouddhas de Bâminyân, voir le regard interloqué de celui à qui Qurban Ali achète une burqa pour un rôle, écouter les rires d’une salle de cinéma de fortune devant l’un de ses films. Si on en venait à l’oublier, on retrouve avec Nothingwood l’essence du cinéma, industrie du rêve et du divertissement au sens littéral, qui enfonce les barrières même là où on les croit infranchissables.

Nothingwood de Sonia Kronlund. France, Afghanistan, 2016. Présenté à la 49e Quinzaine des réalisateurs. Sortie le 14 juin 2017.

Deux ans après Les Chansons que mes frères m’ont apprises, Chloe Zhao revient sur la Croisette, à la Quinzaine des réalisateurs pour présenter son deuxième long-métrage, tout aussi beau et bouleversant, The Rider. Ou l’exploration de la solitude d’un jeune champion de rodéo obligé de renoncer à ses rêves à cause d’un accident qui a failli lui coûter la vie. A la limite du documentaire, les principaux protagonistes incarnent leurs propres rôles et osent montrer leurs émotions sans artifices. Rencontre avec la réalisatrice Chloe Zhao, qui filme les chevaux comme on respire.

Deux ans après Les Chansons que mes frères m’ont apprises, Chloe Zhao revient sur la Croisette, à la Quinzaine des réalisateurs pour présenter son deuxième long-métrage, tout aussi beau et bouleversant, The Rider. Ou l’exploration de la solitude d’un jeune champion de rodéo obligé de renoncer à ses rêves à cause d’un accident qui a failli lui coûter la vie. A la limite du documentaire, les principaux protagonistes incarnent leurs propres rôles et osent montrer leurs émotions sans artifices. Rencontre avec la réalisatrice Chloe Zhao, qui filme les chevaux comme on respire.

Qu’est-ce que votre premier film, Les chansons que mes frères m’ont apprises, a changé pour vous ?

La chose la plus importante, c’est qu’il m’a fait quitter New York où je vivais depuis douze ans pour Denver, dans l’Etat du Colorado, où je ne connaissais personne. C’est comme si je recommençais tout depuis le début. Et j’avais davantage de temps pour moi. C’est d’ailleurs la raison qui m’a conduite à réaliser The Rider, car je vivais alors près du Dakota du Sud. En partant de New York, je suis devenue une meilleure personne, même si je continue d’aimer cette ville.

Vous saviez que ce film avait obtenu un joli succès en France ?

Oui, le distributeur, Diaphana, avait l’air très content. C’est super de savoir que ce film a marché chez vous. D’ailleurs, lequel de mes deux avez-vous préféré ?

The Rider, probablement…

Moi aussi !

Les Chansons que mes frères m’ont apprises parlait de la communauté des Indiens d’Amérique, ici, avec The Rider, on s’intéresse aux cow-boys. Etait-ce un souci d’égalité ?

Vous savez, les cow-boys que l’on voit dans The Rider ont aussi du sang indien. Les personnages de mes deux films vivent dans la même réserve. Pour moi, ce n’est pas une question de couleur de peau, d’autant qu’ils vivent tous ensemble, mais c’était intéressant pour moi de montrer les deux côtés.

Comment avez-vous rencontré Brady ?

Je l’ai rencontré dans un ranch de la réserve il y a deux ans de cela. Il marchait avec ses vaches et j’ai trouvé qu’il avait un superbe visage. Quand je l’ai vu dresser des chevaux, j’ai tout de suite su qu’il serait le héros de mon prochain film.

Savait-il à l’époque que vous étiez réalisatrice ?

Pas au début, mais il l’a su par Cat Clifford qui joue de la guitare dans mon premier film et qu’il connaît bien.

C’était difficile de le convaincre de jouer dans The Rider ?

Non, car le rodéo, c’est du show business, il avait donc déjà l’habitude de se montrer devant des caméras.

Après la première projection du film, vous aviez dit que 90 % de ce que l’on voyait à l’écran était issu de la réalité…

Non, en fait cela ne concerne que Brady. Il y a beaucoup d’éléments qui viennent de la fiction pour le film. Mais il est vrai que le personnage de Brady est proche de ce qu’il est dans la vraie vie. La cicatrice que l’on voit sur son crâne, vers le milieu du film est réelle. Au début, c’est juste une reconstitution de ce qu’il a traversé après son accident.

Il a donc revécu son accident pour le film ?

Il s’est blessé en avril de l’année dernière et on tournait en septembre. Il m’avait raconté toute son histoire et je l’ai réécrite pour l’occasion. Je ne crois pas que ça l’ait dérangé plus que cela, de revivre tout ça, car il est plus physique que psychologique.

C’était son premier film, comment était-il sur le plateau ?

C’est quelqu’un de très concentré, qui sait exactement où se placer vis-à-vis des caméras. Lui et les autres jeunes gens qui sont dans le film, ses vrais amis dans la vie, sont des personnes authentiques, ils s’en fichaient des caméras. La seule chose qui perturbait un peu Brady, c’est la scène où il devait pleurer. Il m’avait dit ne pas l’avoir fait depuis plus de sept ans, qu’il ne savait pas s’il pourrait le faire. On s’est installés dans la voiture où la scène devait avoir lieu, juste lui et moi et on a parlé de choses tragiques qui lui étaient arrivées. Et il a pleuré finalement, ses larmes sont sorties toutes seules. C’était incroyable, car il est très dur, mais pour lui, la caméra est une permission pour être vulnérable, pour exprimer sa tristesse. Quand on a terminé la scène, il était tout heureux d’avoir pu le faire. Il était super fier. Ce qu’il n’a pas aimé par contre, ce sont les scènes où il devait travailler dans un supermarché. C’est un homme de la nature, un homme de la terre, qui aime chasser et pêcher. Si on le met entre quatre murs ou dans un bureau, il deviendrait fou.

Qu’est-ce qui vous intéressait finalement dans ce film ? Montrer le destin de cet homme ou filmer les rodéos ?

Les rodéos font partie prenante de l’identité des Etats-Unis. J’ai toujours voulu les inclure dans un film. Mais surtout ici, je voulais célébrer ceux qui doivent abandonner leurs rêves mais qui continuent de rêver. Je ne voulais pas seulement montrer des héros dont les rêves se réalisent. Que se passerait-il si un super-héros perdait ses pouvoirs et devenait un humain comme les autres ? C’est plus intéressant. Mon film est dédié à ces laissés-pour-compte qui sont généralement oubliés par Hollywood.

Brady va-t-il entamer une carrière dans le cinéma ?

Je l’espère, il ferait un superbe acteur. Mais il faudrait le convaincre de quitter le Dakota du Sud. Il est vraiment très proche de ses chevaux, donc si vous lui proposez de passer quelques mois en Europe pour tourner un film, je ne suis pas certaine qu’il accepterait. Ses chevaux lui manqueraient trop. Mais s’il peut rester aux Etats-Unis, possible qu’il le ferait, même si je ne le vois pas courir après une audition.

Je l’espère, il ferait un superbe acteur. Mais il faudrait le convaincre de quitter le Dakota du Sud. Il est vraiment très proche de ses chevaux, donc si vous lui proposez de passer quelques mois en Europe pour tourner un film, je ne suis pas certaine qu’il accepterait. Ses chevaux lui manqueraient trop. Mais s’il peut rester aux Etats-Unis, possible qu’il le ferait, même si je ne le vois pas courir après une audition.

Vous aimez filmer les paysages, comme le ferait Terrence Malick. Peut-on dire que la nature est votre personnage principal ?

Oui, le premier et le dernier. La relation de l’homme à la nature est la question la plus importante de notre civilisation. Le temps et les saisons nous affectent. Il faut arrêter de détruire la nature. Quand on voit les vagues d’un océan ou un orage, on constate à quel point la nature est belle et forte, il faut être humble par rapport à tout ça.

La solitude, les addictions, font partie des thèmes de vos deux films. Sont-ce là des thèmes récurrents pour vous ?

Les addictions proviennent de la solitude. Mais la solitude, oui, m’intéresse. J’aime montrer et explorer les difficultés des liens entre les gens, les difficultés d’être avec soi-même. Je me suis aussi posée beaucoup de questions sur moi, car je me sens étrangère partout où je vais : j’étais une enfant solitaire, je suis partie de chez moi très jeune… J’aime ma solitude, même si c’est difficile. Je pense que je peux dire que je suis devenue amie avec ma solitude et qu’il est important pour les gens d’apprendre à vivre seul.

Quels sont vos prochains projets ?

Je travaille sur deux films différents : l’un est un western historique et l’autre se passera en Chine. J’ai envie d’y retourner.

The Rider de Chloe Zhao, avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jeandreau, Cat Clifford, James Clhoon… Présenté à la 49e Quinzaine des réalisateurs.

« Je me sens toujours femme : j’ai toujours 21 ans de femme derrière moi, je l’ai été plus longtemps qu’un homme », tente d’expliquer Jacob à deux collègues féminines, qui peinent à comprendre. Avant d’être Jacob, il était Suzana, et pendant sa période de transition (sous prise de testostérone) il était… Coby. A 18 ans, Suzana informe ses parents de son homosexualité. A 21 ans, elle commence les injections de testostérone.

« Je me sens toujours femme : j’ai toujours 21 ans de femme derrière moi, je l’ai été plus longtemps qu’un homme », tente d’expliquer Jacob à deux collègues féminines, qui peinent à comprendre. Avant d’être Jacob, il était Suzana, et pendant sa période de transition (sous prise de testostérone) il était… Coby. A 18 ans, Suzana informe ses parents de son homosexualité. A 21 ans, elle commence les injections de testostérone.

Dans ce documentaire édifiant (aux petits airs de Laurence Anyways de Xavier Dolan), Christian Sonderegger a filmé sur plusieurs années la transition sexuelle de son frère cadet, né femme. Nous découvrons dans un cadre familial à quel point le choix de Suzana a chamboulé les vies de ses proches. Celles de Christian, de son père, de sa mère, et de la petite amie de Coby, Sara. Tous sont sans cesse en gravitation autour du protagoniste.

Coby alterne entre témoignages, photographies d’un Coby petite fille ou adolescente, extraits de vidéos Youtube où Coby et Sara racontent les changements progressifs d’une femme sous testostérone, et le présent, mis en scène pour la bonne cause. Dans ce présent, Jacob ressemble à un jeune homme tout ce qu’il y a de plus normal : costaud, barbu, voix grave. Pourtant, il n’a pas subi l’opération dont on parle tant, celle du changement de sexe. Pour sauver les apparences, il utilise des prothèses génitales. Deux conversations importantes marquent les esprits. La première dans un café où, le cadre dûment posé, Sara raconte à Jacob que depuis qu’il ressemble à un homme et que les gens le prennent pour tel, elle s’est mise à rêver de lui avec un pénis. Allez comprendre. Dans le salon, Jacob explique à Christian la raison qui pourrait retarder l’intervention médicale visant à lui retirer un utérus devenu inutile : Sara est terrifiée à l’idée de porter un enfant et s’y refuse, mais si un jour ils en veulent quand même un… l’utérus de Jacob serait une alternative. Oui, c’est compliqué.

La chose la plus impressionnante, c’est la bienveillance des parents, qui ont totalement accepté le changement de leur fille, même si ça n’a pas toujours été le cas. Cet amour se retrouve dans la manière de filmer de Christian Sonderegger. Il est émouvant de ressentir toute l’affection et le soutien qu’il porte, lui et les autres, à sa sœur. Le film Coby glisse avec aisance sur un sujet aussi délicat et méconnu que la transsexualité, pour renverser et écrabouiller les préjugés. Big up pour l’incroyable Sara, qui a démarré sa relation avec Jacob du temps où il était Suzana, et ne l’a jamais lâché depuis. Elle explique à quel point il est parfois difficile de (re)trouver sa place quand on se promène aux côtés du centre absolu de l’attention.

Regarder ce documentaire pour quelqu’un qui ne connaît la transsexualité que de loin, c’est découvrir comment ça se passe, psychologiquement et physiquement. Pour tout le monde, c’est réaliser à quel point la vie que l’on mène est déterminée par son sexe. La difficulté d’y voir clair quand les deux genres s’entremêlent est à se donner une migraine, mais peut-être faut-il simplement arrêter de se poser trop de questions. Comme avec Coby, ce jeune homme qui se sent pleinement homme à l’extérieur, mais toujours femme à l’intérieur. Point barre.

Coby de Christian Sonderegger. France, 2017. Présenté à la sélection ACID au 70e Festival de Cannes.

De quoi s’agit-il ?

De quoi s’agit-il ?

Le 16e Festival international du documentaire en Cévennes est de retour du 19 au 27 mai 2017. Principalement basé dans le village de Lasalle, le festival délocalise plusieurs projections dans les petites communes alentour. Au programme, plus de 55 documentaires projetés, 18 premières françaises, ainsi que rencontres et tables rondes. Le thème de cette édition : « Tout va bien ! », s’axe autour de l’écologie, de la crise migratoire, de la politique, du progrès… mais surtout autour des solutions et des alternatives envisageables. Pas de paillettes donc, mais de grands sujets abordés cette année.

» Plus d’infos sur le site du festival International du documentaire en Cévennes